13日間の滞在を終え、先週末帰国しました。

前回のリポート後 ブログ管理システムの不具合により 投稿が遅れましたことまずはお詫び申し上げます。

最後は 撮影した写真達をズラッーと掲載させていただきます。

…the end… マハロ!

Q1; コレなんだか分かります?

GAIT BELT と言います。

サポートの必要な方の体幹に巻き、ベルトを保持しサポートします。

Q2; コレは分かりますか?

ウォーカー と言い両手で上部のバーを保持し押しながら歩行する補助器具です。

日本では杖の次は車椅子になってしまう場合が多いようですが、体力維持、増進、リハビリにはこちらの器具のほうが優れていると感じます。

サクラハウスでのプログラムにおいては、様々なものがあります。

今日のこの時間は「おうた」のプログラム。 欧米人の容姿で「草津節」の「ちょいなちょいな」のかけごえを発声を聴いたときにはちょっとビックリ!

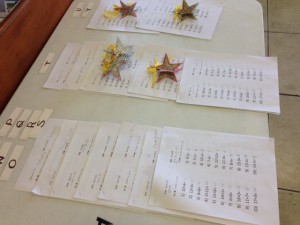

その後はEducation(勉強)の時間

足し算、引き算、掛け算、割り算 90歳前でもすいすい説ける方もいらっしゃいます。

昨日、帰り際に出入り口に設置されいた驚きの物を発見しました。↓

罠にかかったら、誰が回収するのだろう???

多分、私???不安。。。

朝6時30分のサクラハウス

美しい夜明けの空です。

朝はフロア清掃、利用者様受け入れの最終準備。

高齢者のため 当日の朝 体調不良によるお休みの連絡もすくなくありません。

↓このアメリカ版 クイックルワイパー 優れものです。

ひたひたに濡れていて洗剤のいい香りがします。

現地スタッフに「お土産に買っていかれたらどうですか?」って言われましたが。。。

トイレの便器はピカピカになるまで手で磨きます。

フロアの汚れは毎日ふき取ります。

トイレットペーパー決まった場所に決まった数だけ、すぐに次のものが使えるよう準備しておきます。

一日に行うことの準備を毎朝、万全な状態にします。

7;15からはインポータントメモミーティングが始まり、7;30には利用者様がいらっしゃいます。

今日は朝から爽やかな風がサクラハウスを吹き抜けていきます~~~

ALOHA!

今週は日曜日に行われわれた薬学部学内説明会の後、私は中部国際空港よりハワイへと旅立ちました(笑)

サクラハウスへの出張です。一年ぶりに帰って参りました~

スタッフの皆様に「お帰りなさい」と言われたことと 80歳を過ぎられた利用者様で一年前に来た私のことをおぼれてくださっていた方が数名いらっしゃたのにはびっくり!!!(感激…)

到着した日は今回は日曜日でしたのでOFF DAY(笑)

丁度、その日は憧れの(いつかチャレンジしてみたい)ホノルルマラソン開催日でした。

荷物だけ部屋に置いて 早速ゴールとなるカピオラニ公園へウォーキング。

とっても盛大でした。

7時間過ぎてもまだまだゴール目指して多くの方が走っております。

当日は暑かった様でゴール直後に倒れる方続出。。

コレ↓ 野戦病院みたいになってます。

私もこうなるのかな??ビールのほうがいいな。。

岐路はビーチ沿いを歩いていたらなんと海がめに遭遇。

慌ててカメラ出している間に水中に。。少し分かりにくい写真ですね。

さて明日からの食事の買出しに、いざ近所のスーパーへ

ドラッグストア併設です。

前回の渡米から、赤みのステーキにすっかりはまっちゃいました。

これこれ!リブアイステーキ なんと割引で 12ドル 何日分?

今夜はこれとワインで宴会だ~!

12/1は世界エイズデーで、各地でエイズ啓発運動が行われるそうです。

何年か前から色々な啓発運動のリボンをよく見かけるようになりました。

一体、何色が何の意味を現わしているのか気になったので、調べてみました。

正式な名前は「アウェアネス・リボン」と言い、輪状に折った短い一片のリボン、もしくはそれを描いた絵だそうです。

世界各地で着用者が社会運動もしくは社会問題に対してさりげない支援や賛同の声明を出す方法として用いられています。

リボンは哀悼のシンボル(黒)としても使用されています。

調べるとたくさんの種類があったので、ここではよく見かけるものと医療に関する色を挙げさせていただきます。

レッドリボン:エイズ(12/1)の理解・支援、飲酒運転撲滅

ピンクリボン:乳がん(10/1)の予防・啓発

グリーンリボン:臓器移植、臍帯血を用いた再生医療

オレンジリボン:児童虐待防止、児童売春・児童ポルノ根絶

ブルーリボン:前立腺がんの早期健診、北朝鮮による日本人拉致問題被害者の生存を信じ救出を願う

パープルリボン:アルツハイマー病、潰瘍性大腸炎、クローン病、加齢黄斑変性、甲状腺がん、膵癌、大腸がん等など多数の疾患

イエローリボン:障がい者支援、平和の支持、ティーンの自殺防止

ティールアンドホワイトリボン

:子宮頸がん患者支援と子宮がん検診の呼び掛け

様々な色で使い分けられていて、まだまだたくさんありました。

支援しようというボランティア精神に基づいたものだなと思いました。